Versteckte Kosten der KI-Bequemlichkeit

Big Techs neue KI-Features sind oft Lösungen ohne Problem, deren wahrer Zweck die Datensammlung ist.

In der Technologiewelt überschlagen sich die Ereignisse: Microsoft, Apple und Google integrieren tiefgreifende KI-Funktionen wie Copilot, Apple Intelligence und Gemini in ihre Betriebssysteme und Anwendungen. Während diese als revolutionäre Helfer angepriesen werden, die den Alltag erleichtern sollen, offenbart ein genauerer Blick eine beunruhigende Kehrseite, die weit über den reinen Komfort hinausgeht und zentrale Fragen zu Privatsphäre, Datenhoheit und digitaler Selbstbestimmung aufwirft.

KI als Lösung für ein nicht existentes Problem?

Viele der neuen KI-Produkte, die mit großem Marketingaufwand in den Markt gedrückt werden, wirken wie eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Der Trend geht dahin, etablierte Benutzeroberflächen und Einstellungen hinter einem einzigen Prompt-Feld zu verstecken. Dieser Prozess, bei dem Funktionalität zugunsten einer vermeintlichen Einfachheit reduziert wird, ist nicht neu, wird durch die aktuelle KI-Welle jedoch massiv beschleunigt.

Das primäre Ziel scheint dabei nicht immer der unmittelbare Nutzen für den Anwender zu sein. Vielmehr nutzen die großen Tech-Konzerne diese Integration, um ihre Monopolstellung weiter auszubauen, den Wettbewerb auszuschalten und die Anwender in eine neue Form der Abhängigkeit zu führen. Anstatt zu lernen, wie ein System funktioniert, wird der Nutzer ermutigt, simple Anweisungen zu geben – eine Entwicklung, die langfristig eher zur Verdummung als zur Befähigung beiträgt.

Der wahre Preis der Bequemlichkeit: Ihre Daten

Die vielleicht kritischste Komponente dieser neuen KI-Systeme ist ihr unstillbarer Hunger nach Daten. Um eine KI zu "verbessern", muss sie mit riesigen Datenmengen trainiert werden. Diese Daten stammen direkt von den Nutzern. Jede Interaktion, jede E-Mail, jedes Dokument und jede Gewohnheit wird erfasst, um ein detailliertes Profil der Person am Bildschirm zu erstellen.

Diese Profile sind aus wirtschaftlicher Sicht Gold wert. Sie ermöglichen es den Unternehmen, hochgradig personalisierte Werbung auszuspielen oder die gewonnenen Erkenntnisse an Dritte zu verkaufen. Darüber hinaus werden die Daten genutzt, um die eigenen, proprietären KI-Modelle weiterzuentwickeln. Die Nutzer stellen also nicht nur die Daten zur Verfügung, sondern trainieren damit auch die Systeme, die ihnen später als kostenpflichtige Dienste oder Werbeplattformen wieder begegnen. Das alte Sprichwort "Wenn der Dienst nichts kostet, bist du das Produkt" war noch nie so zutreffend.

Das Märchen der lokalen Verarbeitung

Die Hersteller betonen oft, dass viele KI-Berechnungen direkt auf dem Gerät ("on-device") stattfinden und die Daten das Gerät nicht verlassen. Apple wirbt beispielsweise mit seiner "Private Cloud Compute" als sichere Lösung für komplexere Anfragen. Dies ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, doch die entscheidende Frage bleibt oft unbeantwortet: Welche Daten genau werden verarbeitet und welche abgeleiteten Informationen oder Metadaten verlassen das Gerät möglicherweise doch?

Es wird zwar versichert, dass die Rohdaten (z. B. der Inhalt einer E-Mail) lokal bleiben, aber es wird selten klar kommuniziert, ob die aus diesen Daten erstellten Profile – die Essenz der Gewohnheiten und Interessen – nicht doch zur weiteren Monetarisierung auf die Server der Konzerne hochgeladen werden. Die Wortwahl in den Datenschutzbestimmungen ist hier oft sehr spezifisch und lässt Interpretationsspielraum.

Wenn der Saugroboter spannt: Ein reales Schreckensszenario

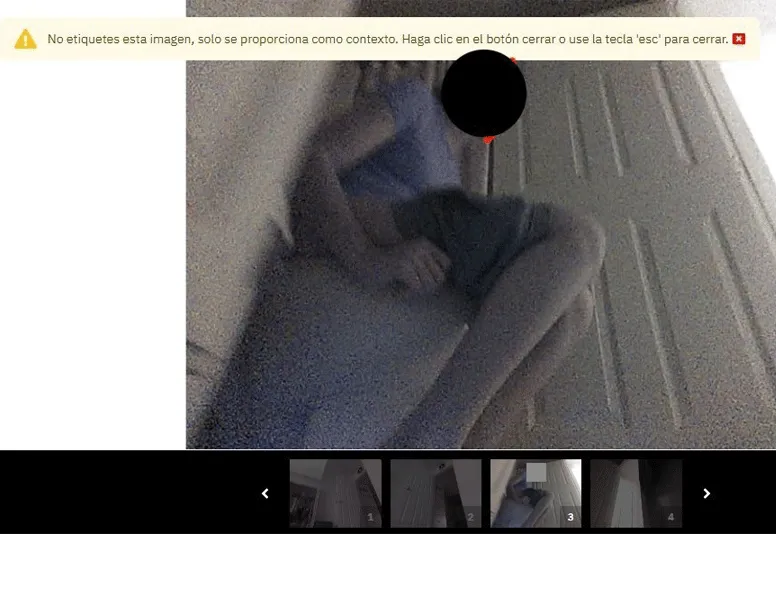

Dass diese Bedenken nicht nur theoretischer Natur sind, zeigt ein Vorfall aus dem Jahr 2020. Wie das MIT Technology Review aufdeckte, wurden Testversionen von iRobot-Saugrobotern (Roomba) dazu verwendet, Bilder aus den Wohnungen der Nutzer aufzunehmen, um die KI zu trainieren. Diese Aufnahmen enthielten äußerst private Szenen, darunter Bilder einer Frau auf der Toilette, die später an Dritte weitergegeben wurden.

Dieser Fall ist ein drastisches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn wir Geräten, die mit Kameras, Mikrofonen und Sensoren ausgestattet sind, erlauben, unkontrolliert Daten in unseren privatesten Räumen zu sammeln – alles unter dem Deckmantel der "KI-Verbesserung".

Umdenken erforderlich: Ist es KI oder Überwachungssoftware?

Angesichts dieser Realität ist es an der Zeit, den Begriff "KI" in diesem Kontext kritisch zu hinterfragen. Handelt es sich wirklich um künstliche Intelligenz im Sinne einer fortschrittlichen Technologie, die dem Nutzer dient? Oder ist es in vielen Fällen nicht treffender, von hochentwickelter Überwachungssoftware zu sprechen?

Produkte wie Copilot oder Apple AI sind darauf ausgelegt, Werbeinformationen und Nutzerprofile zu extrahieren, während sie dem Endanwender nur einen geringen Mehrwert bieten. Ihre Hauptfunktion ist die Überwachung und Analyse zur Gewinnung von Daten, die dann monetarisiert werden.

Die nützliche Seite der KI: Werkzeuge statt Wächter

Dies soll kein generelles Plädoyer gegen KI sein. Es gibt zahlreiche Anwendungsfälle, in denen KI-Technologie, insbesondere große Sprachmodelle (LLMs) wie GPT oder Claude, als fantastische Werkzeuge dienen. Ihr Einsatz ist jedoch meist isoliert und zweckgebunden:

- Programmierung und Code-Analyse: KI kann helfen, Fehler im Code zu finden, Funktionen zu erklären oder Code-Schnipsel zu generieren.

- Bildbearbeitung: Funktionen wie "Generative Fill" in Photoshop nutzen KI, um Bilder auf beeindruckende Weise zu erweitern oder zu verändern.

- Intelligente Autokorrektur: Man könnte es als eine "Autokorrektur auf Steroiden" bezeichnen, die kontextbezogen Vorschläge macht.

In diesen Fällen ist die KI ein Werkzeug, das der Nutzer bewusst für eine bestimmte Aufgabe einsetzt. Sie ist nicht ein ständig im Hintergrund laufender Wächter, der das gesamte digitale Leben überwacht.

Der Weg zur digitalen Souveränität

Die zunehmende Abhängigkeit von den Ökosystemen der großen Tech-Konzerne birgt die Gefahr der digitalen Entmündigung. Wenn grundlegende Fähigkeiten wie die Organisation von Dateien, das Schreiben von E-Mails oder das Konfigurieren von Systemen an eine KI ausgelagert werden, geht wertvolles Wissen verloren.

Für technisch versierte Anwender, die Wert auf Privatsphäre und Kontrolle legen, führt der Weg daher unweigerlich in Richtung digitaler Souveränität. Dies bedeutet, auf Alternativen zu setzen, die Kontrolle über die eigenen Daten ermöglichen. Dazu gehören der Umstieg auf Open-Source-Betriebssysteme wie Linux, das Hosten des eigenen E-Mail-Servers oder die Nutzung von dezentralisierten mobilen Betriebssystemen.

Fazit

Die aktuelle Welle an KI-Integrationen ist eine Gratwanderung. Während die Technologie als isoliertes Werkzeug enorme Vorteile bietet, ist ihre systemweite Implementierung durch große Konzerne oft ein trojanisches Pferd für Datensammlung und Überwachung. Es liegt an jedem Einzelnen, den wahren Preis der angebotenen Bequemlichkeit zu hinterfragen und bewusst Entscheidungen für mehr digitale Selbstbestimmung zu treffen.